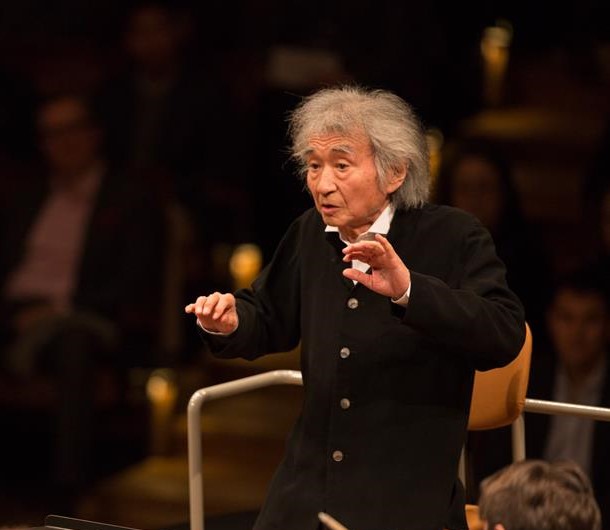

インタビュー 浮ケ谷孝夫(指揮者)

インタビュー

ベートーヴェンの作風の驚異的な変貌をお聴きください!

2019年に誕生しその後、クラシック音楽の王道コンサートにとどまらず、現代の多様なニーズに応えるべくジャンルを超えて多彩な展開を行っているのが東京21世紀管弦楽団だ。

このオーケストラはドイツ在住の指揮者・浮ケ谷孝夫の呼びかけによって組織されている。マエストロ自身が音楽家のオファーを出し誕生した。団の中核メンバー以外は公演ごとにメンバーが入れ替わるニュートラルなスタイルが独特、しかも演奏活動のスタートが比較的最近でありながら、マエストロの作品解釈や演奏家としての在り方が彼らに浸透しており、毎回のアンサンブルが新鮮でありながらもけっして軸のぶれない音楽づくりは一貫している。

今年も多岐にわたる活動でコアからクラシックのビギナーのファンまで楽しませてくれそうだ。

.JPG@@6c9a39650ef694fcfba43d1aec1175e7.JPG)

浮ケ谷孝夫 ©杉山尚史

ちなみに1月末に東京芸術劇場で開催された浮ケ谷指揮の「ニュー・イヤー・コンサート」はロッシーニのオペラの序曲や歌手たちのソロやアンサンブル、定番のウィーンの名曲がずらりと盛り込まれ、長大なプログラム構成に満員のお客さんは大喜び、会場は熱く盛り上がった。終演後、マエストロへの挨拶にファンからの長蛇の列ができた通り、浮ケ谷の振る21世紀管のコンサートは毎回が完売になる状況なのである。

今回は東京21世紀管弦楽がの10回目となる定期公演に向けて、ドイツ在住の浮ケ谷にインタビューを行った。浮ケ谷の口調はおだやかで声質はハイバリトンといったところか。

「私はね、カール・ベームなどの巨匠たちのリハーサルに見学し、彼らと会う機会が何度もあったのですが、ほとんどの指揮者は威張っているところはまったくなく気さくでフランクな感じなのですよ」と語っているが、浮ケ谷からもそんな、昔懐かしいドイツの指揮者の雰囲気を湛えている。

実際のところ、彼の音楽づくりも「ドイツに移り住んでから学んだ伝統に根差したもの」でドイツに継承されている音楽を実践しているという。「いまでもドイツ的な音楽の捉えかたがあり、作品の“様式感”は生きている」という。しかもそれは教科書に載っているものでなく、ドイツの人間ならわかる“かたち”であると浮ケ谷は語る。

今回はそんな浮ケ谷が最も得意とするベートーヴェンばかりでプログラムを組んだ。「プロメテウスの創造物」序曲、ピアノ協奏曲第5番、交響曲第3番「英雄」という重量級の内容。序曲+コンチェルト+交響曲という王道の並び。長年のクラシックファンにはなじみの深い構成だ。曲の魅力について初心者でもわかりやすく語ってもらった。

オール・ベートーヴェンは牛肉コース?

「3曲ともベートーヴェンだとなんだかオール牛肉コースの様な同じ材料のプログラムと思われませんか?(笑) 実は1曲目の「プロメテウスの創造物」序曲はベートーヴェン初期の作品で、ベートーヴェンがハイドンをお手本にしていた時期の作品です。ハイドンは王宮に仕え、そこでのカペルマイスター(楽長)として当時の最高の音楽家の一人でした。

そのハイドンをお手本として作曲しているわけですから『プロメテウス』ははぼ古典的な形式を重んじ、格調のある、ある意味でハイドンのスタイルに似た作品です。これはウィーナークラシック(ウィーン古典派)のジャンルに属しています」

古典派の様式を大きく超えて生まれた『英雄』

「そのベートーヴェンが病から耳が聴こえなくなり甥にその辛さを『ハイリゲンシュタットの遺書』という形で人生を嘆いていますね。『英雄』はその絶望の後に突然「化けた!」と言う言葉が相応しい大きな変化を遂げました。若い噺家が突然に凄い芸風を発揮することを「大化けする」と言いますが、それですね。

今でもナポレオンに献上するために書いた交響曲とも言われていますが、書き上がった時にはナポレオンが皇帝に即位した事で『あいつも俗人か!』とナポレオンへの献上は止めてロプコヴィッツ公に献上されています。

何はともあれ、それまでの若いベートーヴェンの(ちゃんと“正しく”書けていたハイドンの様な)の形式的に“整った”作品から、突然、強烈なベートーヴェンが現れたのです。当に『化けた!』のです。その変化にベートーヴェン自身が興奮している事が随所に見られます。

緊張感、緊迫感、力みと言ったら違うのですが『力』に溢れた作品です。

まだ「第九」が完成する前の当時の記録によると『あなたの最高の作品はどれですか?』の質問に『第5番』ではなく『英雄(エロイカ)』と答えていたそうです。

この『英雄』を大曲として堂々とした“大伽藍”の様な演奏があり、それはそれで立派な演奏だと思いますが、死にたくなるほどの落胆からのこの変化、そしてその後の作品がベートーヴェンの音楽の証となるこの『英雄』を書けた自分自身の変化に驚き興奮しているベートーヴェンが私の頭に浮かんで来るのです。本人が『凄い!』と感じているなら(私の想像ですが)、それを表したいとの想いになってきました。“生きる生命力”(エネルギー))。そんな曲に聴こえる様に演奏したいですね。

順序が逆になりましらが、二曲目のピアノ協奏曲『皇帝』は、『運命』『田園』の後にベートーヴェンの音楽が確立してさらに自由さも加わり円熟した音楽になっています」

東京21世紀管弦楽団 ©杉山尚史

この日は日本のピアノ界を牽引しているベテラン清水和音との共演。これもファンにとってはたまらないコラボレーションになろそうだ。このところ様々なオーケストラ公演でピアノ協奏曲の名演が相次いでいるだけに、清水和音と浮ケ谷がどのような『皇帝』を聴かせるのか、これも大いに楽しみだ。清水のファンもぜひ足を運んでほしい。

「オール ベートーヴェンでありながら、夫々の音楽の表す形の違いがコンサートでもしお分かりいただけたら嬉しい限りです」と結んだ。

profile

1953年埼玉県川口市生まれ。15歳時より塚原晢夫のもとで指揮の勉強を始め78年に渡独、ベルリン芸術大学指揮科にて学ぶ。Herbert Ahrendorf教授に師事。カラヤン国際指揮者コンクール、ハンガリ-国際指揮コンク-ルで受賞した。86年ポメラニアン・フィル(ポ-ランド)のドイツ演奏旅行の指揮者に抜擢され、ヨ-ロッパ・デビュ-を果たす。87年より、同オ-ケストラ指揮者に就任、多数のドイツ演奏旅行やCD録音で高い評価を得る。90年には同地の室内管弦楽団“Cappella Bydgostiensis”の指揮者を兼任する。その後、ベオグラ-ド・フィル、ベルリン放送交響楽団、ベルリン交響楽団、ザグレプ放送交響楽団、ポーランド国立放送交響楽団など多くの楽団との共演している。89年よりハノ-ファ-放送フィルハーモニック管弦楽団と多数のCD録音を行い、94年パリで行われたユネスコ現代音楽祭で、ポ-ランド国立放送響との録音でユネスコ大賞を受賞。99年には北西ドイツ・フィルハ-モニ-、2001年9月ブランデンブルグ国立管弦楽団フランクフルトの常任客演指揮者に就任後、2005年に同楽団との来日公演も行っている。2019年に東京21 世紀管弦楽団を創立した。

information

東京21世紀管弦楽団第10回定期演奏会

4月26日(金)19:00 東京芸術劇場コンサートホール

指揮:浮ケ谷孝夫

演目:ベートーヴェン:「プロメテウスの創造物」op.43より序曲ハ長調/同:ピアノ協奏曲第5番変ホ長調op.73 「皇帝」(独奏:清水和音)/同:交響曲第3番変ホ長調op.55 「英雄」

東京21世紀管弦楽団ウェブサイト

%20Marco%20Borgreve-Ca2.jpg%40%40702706ba0036f14deecb3a4c0a9910ef.jpg&w=3840&q=75)

.JPG%40%406c9a39650ef694fcfba43d1aec1175e7.JPG&w=3840&q=10)

%20Marco%20Borgreve-1.jpeg%40%40db78161701210c309182abb229947728.jpeg&w=3840&q=10)

%20Marco%20Borgreve-1.jpeg%40%40db78161701210c309182abb229947728.jpeg&w=640&q=75)